カレントアウェアネス

No.363 2025年03月20日

CA2080

動向レビュー

日本の公共図書館における地域資料のデジタル化及びデジタルアーカイブ構築の現状

国立国会図書館関西館電子図書館課:岡本常将(おかもとつねまさ)

1. はじめに

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、公共図書館においても様々な形でデジタルトランスフォーメーション(DX)が進みつつあるところであるが、地域資料(CA1846参照)のデジタル化及びデジタルアーカイブ(以下「DA」)構築もその一つである。国立国会図書館(NDL)では主に都道府県単位で開催される図書館員等の研修会の場を借りて本テーマに関する情報共有の場を設定し、参加者と意見交換を行ってきた。意見交換は2023年3月から開始して2024年10月の時点で12の地域で開催することができた(E2600、E2678参照)。また、その総括として2024年10月にNDL主催で本テーマに関するオンラインイベントも開催した(E2755参照)。本稿では各地での開催の知見を踏まえて、日本の公共図書館における地域資料のデジタル化及びDA構築の現状について述べてみたい。

2. 公共図書館におけるDA構築の現状

saveMLAKによる2022年7月時点での調査(1)によれば、全国の公共図書館や公民館図書室等1,738館のうち、276館(約16%)がDAを公開しているとのことであった。なお、ここでいう館数は自治体数にほぼ等しい(2022年7月1日現在の都道府県、市町村及び特別区の数は1,794)ので、約16%の自治体でDAを構築済みということになる。公共図書館の種別で詳しく見てみると、2024年12月の段階では全ての都道府県立図書館が何らかの形でDAを構築済みである。市町村立図書館に所蔵があって都道府県立図書館には所蔵がない地域資料もあることから、地域資料のDAを進めていくには市町村立図書館のDA構築の推進が鍵になるだろう。

3. 著作権法及び博物館法改正の影響

次に、公共図書館を取り巻く周辺の機関のうち、特に近年の著作権法や博物館法の改正に関係するNDL及び博物館の状況について述べておきたい。

2021年に著作権法の改正があり(E2412参照)、その施行を踏まえて2022年5月にNDLで「個人向けデジタル化資料送信サービス」(以下「個人送信」)を開始した(E2529参照)。この改正により、NDLは、デジタル化した資料のうち絶版等の理由により入手困難なものをインターネット経由で登録した国内在住の個人に送信できるようになった。送信可能な資料としてはNDLでデジタル化した資料だけではなく、公共図書館等の機関が所蔵する資料をデジタル化したデータのうち、NDLで未所蔵かつ入手困難なものについては、NDLにデータを提供することで送信の対象とすることができること(2)がポイントである。個人送信の開始に伴い、「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」において「大学図書館・公共図書館等の各図書館等は、国民の情報アクセスを確保する観点から、国立国会図書館及び文化庁・文部科学省からの依頼に応じて、国立国会図書館への積極的な絶版等資料の提供に努めることが望ましい。」と規定されたことから、NDLでは他機関がデジタル化したデータの収集事業(3)を本格実施した。他機関が資料保存の必要性からデジタル化をしたものの、著作権やデータ容量等の理由で自館のDAで公開ができないデジタル化データについて提供を受け、除外手続等を経て個人送信を可能としている。2024年12月時点で公共図書館5館からデータ提供を受け、国立国会図書館デジタルコレクション(以下「デジコレ」)上で公開している。

また、2022年には博物館法の改正があり、DAの作成と公開が博物館の行う事業の一つとして新たに明確に位置付けられ、地域連携が努力義務とされることとなった。この改正を踏まえて日本博物館協会やデジタルアーカイブ学会を中心にDA及び地域連携に関わるイベントが各地で開催(E2719参照)され、同一自治体内で図書館、博物館等が連携して一つのDAを構築する動きも出てきている(例:埼玉県越谷市、神奈川県小田原市など)。

2章で述べた公共図書館におけるDA構築の現状並びに上に述べたNDL及び博物館等の周辺機関の動きを踏まえると、公共図書館のデジタル化及びDA構築については、以下の2つの課題が考えられる。

(1)市町村立図書館のデジタル化及びDA構築の推進

全ての都道府県立図書館がDAを構築している現状及び市町村立図書館にしか所蔵がない地域資料も存在する現状では、市町村立図書館のデジタル化及びDA構築をどのように進めていくかが課題となる。市町村立図書館の自助努力だけでは財政的にも人員的にも難しいケースが多いと考えられ、デジタル化やDA構築に関する都道府県立図書館からのアドバイスのほか、都道府県立図書館のDAプラットフォームの提供といった支援が望まれる。例えば、岡山県立図書館では職員が市町村立図書館へ出張してデジタル化の研修を行っており、また「デジタル岡山大百科(4)」では市町村の資料の登録・公開が可能となっている。また、先に述べたようにNDL未所蔵の絶版等資料のデジタル化データを提供しデジコレで公開することも可能であり、市町村立図書館では3件の市立図書館所蔵資料を公開している。

(2)同一自治体内の各機関(図書館、博物館、公文書館等)の連携

市町村立図書館単体では、必要な資料のデジタル化までは進めることができても、DA構築までは財政的な面から難しいというケースが多い。同一自治体内で複数の文化機関等がある自治体では、自治体で一つのDAを構築し、各機関でデジタル化したコンテンツをそこに搭載していくという形の連携ができると、DA構築の実現性は高まるのではないだろうか。先に例示した越谷市(埼玉県)では、図書館に勤務経験のある学芸員が中心になって「越谷市デジタルアーカイブ」(5)(6)を立ち上げ、『越谷市史』や市の刊行物、地図・絵図、古文書、3Dパノラマ、映像、写真、行政資料などあらゆる資料をこのDA内で公開している。一方、浜松市(静岡県)の「浜松市文化遺産デジタルアーカイブ」(7)事業は浜松市立中央図書館が中心になって美術館及び博物館と連携し、歴史資料を中心としたDAを構築しており、DA構築事業の推進役が博物館であるか図書館であるかはケースにより様々である。

4. DA構築後のメタデータ連携

ここでDA構築後の話題も提示しておきたい。DA構築の様々なパターンについては5章で詳細を述べることとするが、自館でデジタル化した資料が自館のDAのみでしか検索できないのでは、アクセス数も限定的となる可能性がある。多くの市町村立図書館において所蔵資料が自館のOPACだけではなく、都道府県立図書館の横断検索システムでも検索できるようになっているのと同じように、デジタルコンテンツもそのメタデータを連携し、都道府県立図書館のDA、国立国会図書館サーチ(NDLサーチ)、ジャパンサーチ等で検索できるようになれば、その分発見される可能性が高まり、コンテンツへのアクセス数が増えることが期待される。実際に埼玉県立図書館では、2023年3月に埼玉県を地域のつなぎ役として「埼玉県立図書館デジタルライブラリー」(8)がジャパンサーチと連携されるようになり、同ライブラリーへのアクセス数が増加したとのことであった。

ジャパンサーチは、書籍・公文書・文化財・美術・人文学・自然史/理工学・学術資産・放送番組・映画など、我が国が保有する様々な分野のコンテンツのメタデータを検索・閲覧・活用できるプラットフォームであり、2020年8月に正式版が公開された(E2317参照)。内閣府知的財産戦略推進事務局が庶務を務めるデジタルアーカイブ推進に関する検討会の方針のもとで、NDLがシステム運用と連携調整を担当している。ジャパンサーチは各分野及び地域のつなぎ役(分野・地域コミュニティでメタデータを集約し、API 等による提供を行う機関)を通じて、国の文化機関をはじめ、図書館、博物館・美術館、更には地方自治体や大学など、幅広い機関(アーカイブ機関)と連携している。公共図書館のDAは書籍等分野に属し、主にNDLサーチがつなぎ役となってジャパンサーチに連携する。2024年12月時点で約半数の24の都道府県立図書館が何らかの形でジャパンサーチと連携しており、市町村立図書館では札幌市や大阪市などの政令指定都市をはじめ、鎌倉市(神奈川県)等でもジャパンサーチに連携しているが、まだ連携機関の数が限られている。DA構築済みの図書館にとっては、今後のジャパンサーチとの連携が選択肢となりうるし、これからDA構築を計画する自治体又は図書館にとっても、将来的なジャパンサーチ連携を見据えることが要件の一つとなりうるのではないだろうか。

5. 公共図書館におけるDA構築のパターン

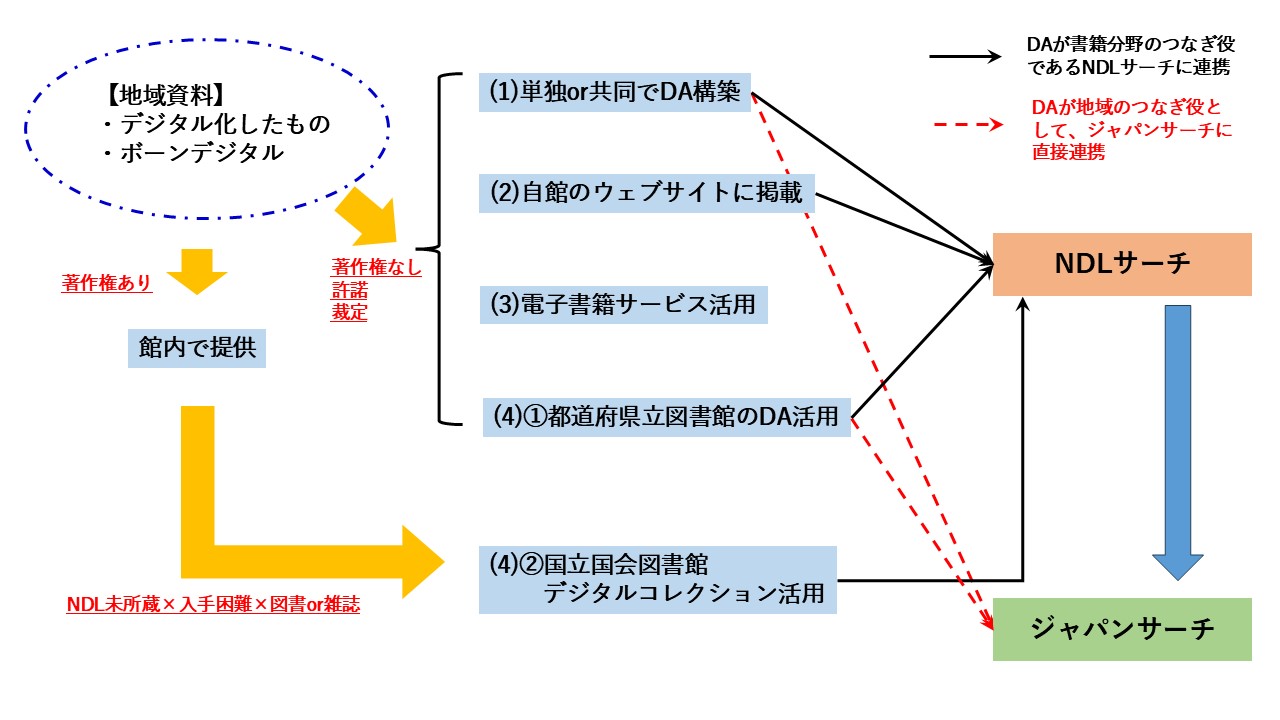

2から4章の状況を踏まえ、現時点での公共図書館におけるDAを、次の4つのケースに分類した(図)。

(1)単独又は共同でDAを構築するケース

多くの都道府県立図書館は単独でDAを構築しているが、福井県(9)や長野県(10)のように同一自治体の図書館、公文書館、博物館等が協力して一つのDAを構築しているケースもある。DAのプラットフォームは民間から様々なものがリリースされており、多くの館はそれらをカスタマイズして利用している。

図書館単独のDAはNDLサーチを経由してジャパンサーチと連携しているものが多いが、各機関共同で構築されたDAは、地域のつなぎ役として直接ジャパンサーチに連携している場合もある。また、埼玉県や上田市(長野県)のように、自治体内の各機関が個別にDAを構築し、ジャパンサーチ上でメタデータを集約して一つのDAとして見せているケース(11)もある。

(2)自館のウェブサイトに掲載するケース

(1)との違いは検索機能があるかどうかの違いに過ぎないが、デジタル化したコンテンツをデータベースとして管理するのではなく、冊子をデジタル化したPDF、写真や絵葉書等1枚ものをデジタル化した画像ファイル等を自館のウェブサイトに掲載しているケースである。一例として、五所川原市立図書館(青森県)では過去の自治体広報誌をPDFで掲載(12)しており、愛荘町立図書館(滋賀県)では町で保有する写真を画像で掲載(13)している。このケースにおいても、個別に調整の上NDLサーチ経由でジャパンサーチに連携しているものがある。

(3)電子書籍サービスを活用するケース

2024年10月現在で電子書籍サービスを導入しているのは約600自治体(14)であり、ここ数年で一気に公共図書館への導入が進んだ。電子書籍サービスの中には導入館が独自にデジタル化したコンテンツを登録し公開する機能を有しているものがあり、市町村立図書館を中心にこのサービス内でデジタルコンテンツを公開している例が多く見られる。一例として、静岡県の磐田市立図書館(15)では、古文書や絵図等の歴史資料だけではなく、統計書や広報誌等の行政資料や市民の作品まで公開しており、これらの独自にデジタル化した資料はログインしなくても自由に閲覧することができる。

(1)における民間のDAプラットフォームはNDLサーチ等との連携の機能を有しているものが多いのに対し、電子書籍サービスは現時点ではその機能を有していないため、せっかくデジタル化したコンテンツを公開しても、当該自治体の電子書籍サービス利用者にしか閲覧されない可能性が残る。DAの連携という点では今後の課題であろう。

(4)他機関のDAを活用するケース

ここでは①都道府県立図書館のDAを活用するケース及び②デジコレを活用するケースを紹介する。

①のケースでは、静岡県(16)、群馬県(17)、福井県(18)等で県下の市町村立図書館のデジタル化コンテンツを公開している。

②のケースでは、3章で述べたとおり公共図書館5館の提供データがデジコレで公開されている。特に岡山県では原資料保存のために郷土雑誌等をデジタル化したものの、著作権の問題で館内のみで提供していたところ、NDLで未所蔵かつ入手困難な資料としてNDLにデータを提供することにより、図書館及び個人送信へ活用の道が開かれることになった。

①では都道府県立図書館のDAがジャパンサーチに連携していれば、市町村立図書館がデジタル化した資料も、このDAに格納することでジャパンサーチからの検索が可能になる。②ではデジコレ内のデジタル化資料はNDLサーチ経由でジャパンサーチに連携しているので、提供されたコンテンツもジャパンサーチからの検索が可能となっている。

この4つのケースのうち、DA構築にあたって各機関は一つを選択しなければならないというわけではなく、資料の特性及び著作権の状況等に応じて、複数の選択肢をとることができる状況にあることが望ましい。特に市町村立図書館にとっては、独自に(1)~(3)のようなプラットフォームを構築する機会に恵まれなくとも、(4)で都道府県立図書館のDAが活用できれば、その地域内のデジタル化は進みやすくなるのではないだろうか。その意味で、都道府県立図書館のDAがジャパンサーチと連携していれば、地域内のデジタル化資料の一層の利活用推進になりうる。

6. DAの構築例

これまで12の地域で意見交換を行い、筆者が特徴的だと考えた3件のDAをここで紹介する。

(1)静岡県立中央図書館

同館では1998年からデジタル化資料のウェブ公開を行っており、現在は「ふじのくにアーカイブ」(19)を運用している。特徴的なのは5章に述べたとおり、県内の市町立図書館がデジタル化した資料も登録の上公開している点であり、現在は5つの市立図書館の資料を公開している。この取組は『デジタルアーカイブ学会誌』(2023年7巻3号)に論文として掲載されているので、詳細はその論考(20)を参考にされたい。また、県内市町のボーンデジタルの行政資料も収集し、ふじのくにアーカイブで公開してきたが、2021年度にクローラを用いて県内自治体のウェブサイトに掲載されたPDFを自動収集するシステムを地元企業と共同開発し(E2510参照)、収集したPDFを2024年10月にインターネット上に公開したこと(21)も注目される取組である。2027年度には新県立中央図書館の整備が予定されている(22)ので、既存のDAの進化も期待される。

(2)萩市立萩図書館(山口県)

同館では2011年の新館開館の目玉事業の一つがDA構築であり、藩政期及び維新期の貴重資料を中心にデジタル化を進めている。補助金を活用して購入したスキャナを用いて職員で継続的にデジタル化を行っており、2024年12月現在800点以上の資料を公開している。特徴的な点として、公開に複数のプラットフォーム(ADEAC、TRC-DL、山口県地域学リポジトリ)を採用しており、できるだけ費用をかけずにこれらのプラットフォームにコンテンツを分散して公開している。同館の事例については2024年10月のオンラインイベントで報告されたので、詳細はその発表資料(23)及び動画(24)を参考にされたい。また、「山口県地域学リポジトリ(25)」は山口県内で発行される学術情報、文化情報を電子的に収集・保存するプラットフォームで、山口県立山口図書館、山口大学図書館、山口県立大学図書館が協定に基づき3館協同で管理・運営をしているという、他県にはない珍しい取組である。県内の図書館だけではなく博物館も参加しており、地域内にこのようなプラットフォームがあるとデジタルの地域資料の集積が今後進みやすいのではないだろうか。

(3)上尾市図書館(埼玉県)

同館では2023年で市制65周年を迎えることを機に、地域資料をデジタル化して公開する事業を行った。特徴的なこととして、記念事業としてデジタル化することを決めた資料を公開するために著作権の処理を行い、著作権有無不明な著作物は文化庁長官裁定(著作権法第67条第1項)を経て公開している(26)。

著作権の確認作業は地域資料のデジタル化及びDAでの公開にとって重要なプロセスであり、多くの機関は著作権の保護期間が満了しているものや、自機関が著作権者である資料をデジタル化の対象としている。これに対して同館の事例は、必要な地域資料の公開のためには手間を惜しまず文化庁長官裁定申請まで行っている点が今後の他機関での参考になる。地域資料で代表的なものは自治体史、郷土新聞、郷土雑誌、地図等であるが、資料1点の中に複数の著作者が関わっているケースが多く、デジタル化してもインターネット公開が困難な資料でもある。このような資料を公開するには、文化庁長官裁定制度を活用するのが一つの手段である。なお同制度活用の事例としては、岐阜県図書館が毎年地図の公開で、福井県文書館が2020年に明治期の新聞の公開(E2277参照)で、それぞれ裁定を受けているが、DAでの公開を目的とした公的機関による文化庁長官裁定の活用事例は少ない状況である。

7. おわりに

地域資料のデジタル化及びDA構築は、小さな取組からでも始めることが可能である。例えば、1枚ものの絵葉書や写真であれば、各図書館にあるコピー機付属のスキャナでデジタル化し、著作権の有無を確認して問題ないものを自館のウェブサイトに掲載すれば、それほどコストをかけず取り組むことができる。そのように地域内で多くの図書館がデジタル化及びDA構築に何らかの形で取り組むようになれば、当該地域内にデジタル化やDA構築の事例や課題も蓄積されていくのではないだろうか。その上で、デジタル化したコンテンツがより活用されるためのオープンデータ化、メタデータ連携、コンテンツの長期保存など、DAとしての長期的な取組を地域全体で考える素地ができていくものと考えられる。

デジタル化及びDA構築のミニマムな成果として、自館しか所蔵していない地域資料の保存と利用の両立を挙げることができる。その上で、それぞれの機関が自館にしか所蔵がない地域資料をデジタル化し、可能な限り公開するとともに、ジャパンサーチなど複数のプラットフォームから検索可能な状況になることで、デジタルコンテンツの情報が集積され、各機関のDAが様々な場所で活用されるという、より大きな成果に繋がっていくであろう。

謝辞

各地で意見交換の場を持たせていただくにあたり、研修の企画や事例発表等で各図書館の担当者の皆様には大変お世話になった。この場を借りて御礼を申し上げたい。

(1)“公共図書館でのデジタルアーカイブ公開状況の調査(2022/07/09)について”.saveMLAK. https://savemlak.jp/wiki/saveMLAK:%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9/20220716DA,(参照 2024-12-25).

(2)文化審議会著作権分科会報告書(平成29年4月).2017, p. 125. https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/h2904_shingi_hokokusho.pdf,(参照 2024-12-25).

(3)“国立国会図書館未収かつ入手困難資料のデータ収集事業へのご協力のお願い”. NDL. https://www.ndl.go.jp/jp/preservation/digitization/data-acceptance.html,(参照 2024-12-25).

(4)デジタル岡山大百科.

https://digioka.libnet.pref.okayama.jp/,(参照 2024-12-25).

(5)越谷市デジタルアーカイブ.

https://adeac.jp/koshigaya-city-digital-archives/top/,(参照 2024-12-25).

(6)莵原雄大. “「越谷市役所」を対象とした全庁的なデジタルアーカイブの構築”.デジタル技術による文化財情報の記録と利活用.2024, (6). https://sitereports.nabunken.go.jp/online-library/report/19,(参照 2024-12-25).

(7)浜松市文化遺産デジタルアーカイブ.

https://adeac.jp/hamamatsu-city/top/,(参照 2024-12-25).

(8)“デジタルライブラリー”.埼玉県立図書館. https://www.lib.pref.saitama.jp/collection/saitama/digi-lib/index.html,(参照 2024-12-25).

(9)デジタルアーカイブ福井.

https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/archive/,(参照 2024-12-25).

(10)信州デジタルコモンズ.

https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/,(参照 2024-12-25).

(11)上田市デジタルアーカイブポータルサイト.

https://museum.umic.jp/,(参照 2024-12-25).

(12)“五所川原市立図書館デジタルアーカイブ”.五所川原市立図書館.

https://www.city.goshogawara.lg.jp/lib/document/digitalarchive/index.html,(参照 2024-12-25).

(13)“あいしょうデジタルライブラリー”.愛荘町立図書館.

https://www.town.aisho.shiga.jp/toshokan/library/index.html,(参照 2024-12-25).

(14)“電子図書館(電子書籍サービス)導入図書館(2024年10月01日)”.電子出版制作・流通協議会.

https://aebs.or.jp/Electronic_library_introduction_record.html,(参照 2024-12-25).

(15)磐田市立図書館 電子書籍サービス.

https://web.d-library.jp/iwata/g0101/top/,(参照 2024-12-25).

(16)ふじのくにアーカイブ.

https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/contents/library/index.html,(参照 2024-12-25).

(17)“群馬県立図書館デジタルライブラリー”.群馬県立図書館.

https://www.library.pref.gunma.jp/%E6%8E%A2%E3%81%99%E3%83%BB%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%82%8B/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC,(参照 2024-12-25).

(18)デジタルアーカイブ福井.

https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/archive/,(参照 2024-12-25).

(19)ふじのくにアーカイブ.

https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/contents/library/index.html,(参照 2024-12-25).

(20)山﨑康平.“公立図書館におけるデジタルアーカイブの事例報告:静岡県立中央図書館の事例をもとに”.デジタルアーカイブ学会誌.2023,7(3),p. e33-e38.

https://doi.org/10.24506/jsda.7.3_e33,(参照 2024-12-25).

(21)“自動収集システムによる行政資料PDFの収集”.静岡県立中央図書館.

https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/contents/t-search/pdf.html,(参照 2024-12-25).

(22)“新県立中央図書館の整備について”.静岡県教育委員会.2024-03-28.

https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/school/kyoiku/shakaikyoiku/1003942/1031927.html,(参照 2024-12-25).

(23)江山規子, 佐伯弘子. 萩図書館デジタルアーカイブ取り組みの概要.

https://dl.ndl.go.jp/static/files/20241018_HAGIpresentation.pdf,(参照 2024-12-25).

(24)“フォーラム「市町村における地域資料のデジタル化及びデジタルアーカイブ構築」事例報告(2) 萩市立萩図書館”. YouTube. 2024-11-01.

https://youtu.be/V07264ZgQIo,(参照 2024-12-25).

(25)山口県地域学リポジトリ.

https://knowledge.lib.yamaguchi-u.ac.jp/ja,(参照 2024-12-25).

(26)“上尾に関する資料”.上尾市電子図書館.

https://ageo-city-library.overdrive.com/library/local-content,(参照 2024-12-25).

[受理:2025-02-04]

岡本常将. 動向レビュー:日本の公共図書館における地域資料のデジタル化及びデジタルアーカイブ構築の現状. カレントアウェアネス. 2025, (363), CA2080, p. 11-15.

https://current.ndl.go.jp/ca2080

DOI:

https://doi.org/10.11501/14120734

Okamoto Tsunemasa

Current Issues in Digitization and Digital Archives of Local Collections at Public Libraries in Japan