カレントアウェアネス

No.360 2024年6月20日

CA2060

図書館における「音」をどう包含するか

愛知工業大学工学部建築学科:中井孝幸(なかいたかゆき)

1. はじめに

近年、全国の様々な地域で、図書館整備が進められており、日本図書館協会が2018年から2021年に行った図書館施設調査の報告(1)によると、複合施設が約81%となり、地域に限らず新しく計画や整備が進む図書館は、複合施設の占める割合が高くなっている。今後は施設機能が融合した図書館の計画も進み、施設機能とのつながり方について、また図書館単独での計画においても、最も重要となってくるのは、「音」への配慮だと考えられる。快いと感じるか、不快と感じるかは、人によって、あるいは同じ人であっても、その時の状況によっても大きく変化する。

1990年代から現在(2024年3月)まで、私たちの研究室では、全国の公共図書館で重複も含めると約70館程度、全来館者を対象にしたアンケート調査や行動観察調査などを行っている。その際、アンケート用紙の裏面には、調査した図書館への利用者の意見や要望などが書かれているが、感謝の意見と共に、「うるさい」や「うるさいと叱られた」という意見も多い。ある人たちには全く気にならない音が、別の人には不快に感じてしまう。「うるさい」と書いている人たちは、高齢者男性層が多く、「うるさいと叱られた」と書いているのは、子どもたちを連れた主婦層が多いように感じられる。これには、様々な要因が考えられるが、「図書館は静かにしなければならない場所」という先入観など利用者それぞれが持つ図書館に対する認識の違いと、静かに過ごしたい利用者と会話やお話をしたい利用者とが同一空間で鉢合わせしてしまったためである。

こうした不幸な状況を、これから少なくしていくには、どちらか一方に合わせるのではなく、どちらの利用も行えるように計画していくことが必要となる。なぜなら、図書館利用者だけではなく、地域住民に図書館の利用状況などを尋ねた「地域調査」を行うと、地域住民の約30%しか図書館を利用していないことが報告されている(2)。そう考えると、せっかく図書館を利用している利用者に、「音」に対して無理強いや緊張を強いたりするなど「音」を拒絶するのではなく、ある程度は許容して受け入れ、様々な利用者が思い思いの利用ができる「活動の器」として、図書館を整備していくことが必要ではないかと考えている。

2. 音のゾーニングに配慮した平面計画

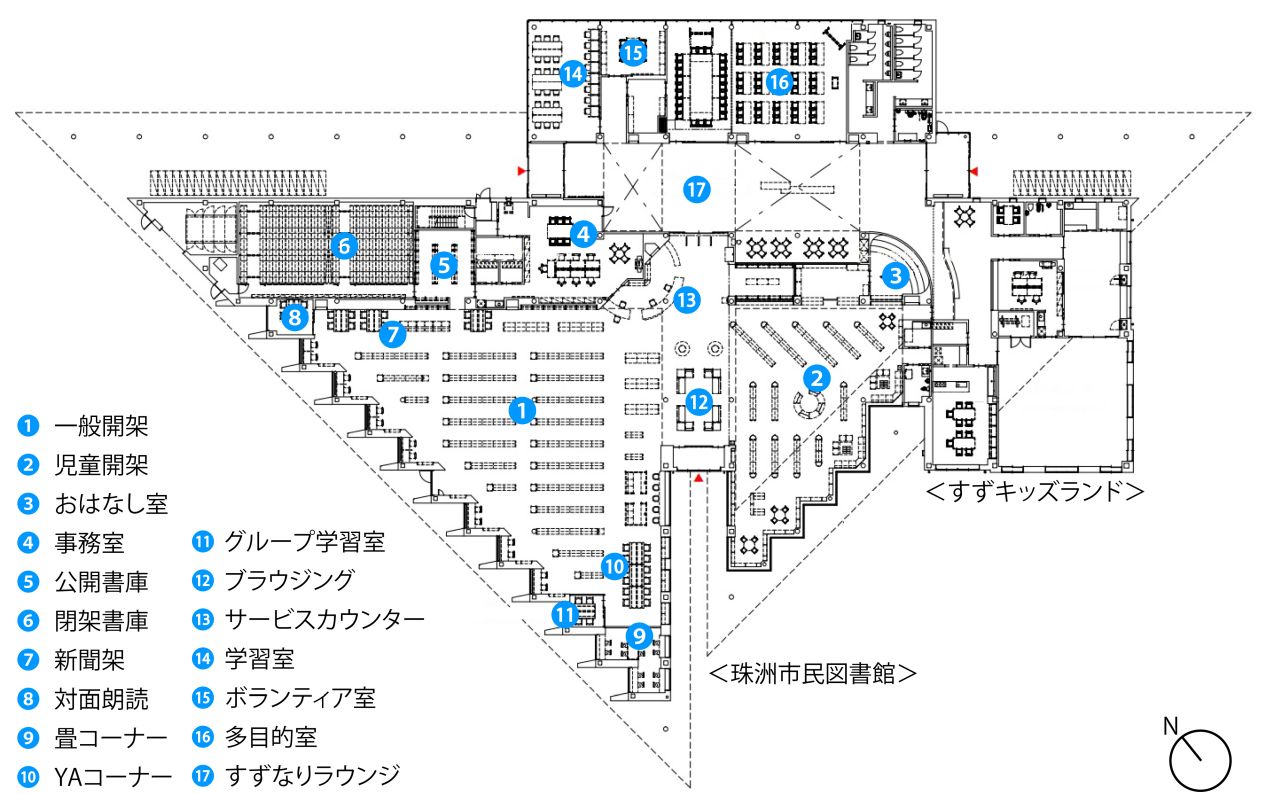

珠洲市民図書館では、設計段階から関わることができ、利用者が気持ちよく利用するため、「音」のトラブルが起こらないように、声の出る児童層と静かに新聞を読む高齢者層、いろんな世代が利用する雑誌のあるソファ席などをある程度の距離をとって配置した。つまり、「動」の児童開架と「静」の郷土資料や新聞コーナーを両端部に置き、中央部に雑誌とソファ席のブラウジングコーナー、ヤングアダルト(YA)コーナーを「緩衝帯」として配すなど、「音」のゾーニングに配慮して配架や家具レイアウトの計画を行っている(図1)。

珠洲市民図書館内の音環境と滞在場所の関係をみるために調査を行ったが、調査当日は残念ながら利用者が少なく、空調吹き出し音が一番大きく測定され、音と滞在場所の関係がうまく捉えられなかった(3)。また、同様の調査を聖籠町立図書館でも行ったが、調査当日は大雨のため雨音が大きく、滞在場所と音との関係を正確には捉えきれなかった(4)。

しかし、どちらもワンフロア型の平面形で、開架エリアも広いため、座席の選択には自由度があり、利用者がそれぞれ、利用目的に適した座席や音環境を選択できていたといえる。

(提供:(株)双星設計 北陸事務所)

3. 大学図書館における座席選択と音環境

大学図書館では、一斉授業のような教室での受け身でない、主体的で深い学びのためにアクティブラーニングが実践でき、グループ学習を支援するラーニングコモンズ(LC)のようなスペースが計画されている。愛知県内の大学図書館で、公共図書館と同様のアンケートや行動観察調査を行ったところ、下記のようなたいへん興味深い結果が得られた(5)。

大学図書館の利用者は、単独利用とグループ利用では、単独利用が約70%と圧倒的に多い。グループで利用できる家具什器が設置されたLCを持つ4つの大学図書館で調査すると、概ね開架閲覧室でもLCでも、単独利用が約70%、グループ利用が約30%となった。つまり、個人利用でも静かなキャレル席から賑やかなLCまで、グループ利用も開架閲覧室でのお喋りからLCはもちろん個室のグループ学習室まで、それぞれの学習活動に合わせて様々な音環境を選択していた。

この大学図書館での利用行動から、静かな席から賑やかなLC、自分たちだけで集中して議論できる部屋まで、音環境としては、6段階は用意した方がよいのではないかと整理した。こうした段階性のある音環境は、公共図書館や学校図書館の計画においても、今後必要となると考えられ、浦安市立中央図書館では既に改修工事でLCのようなスペースが整備済みである(6)。

4. 公共図書館での「ほどよいにぎわい」の音環境

総務省が2014年から進める公共施設等総合管理計画(7)の策定もあり、各自治体では施設機能の集約化や複合化が進んでいる。ホールと複合した野洲図書館で調査した際、行動観察調査に加えて、来館者アンケート調査で「いつも座る座席」とその「選択理由」を尋ねており、下記の興味深い結果を得られた(8)。

利用者の滞在が多い人気の場所は、窓側の静かな円弧状のカウンター席と、新聞雑誌のある天井の高いブラウジングコーナーであった。このブラウジングコーナーの選択理由には、「本棚に近いから」なども多いが、その中で「人が居るから」も挙げられていた。このブラウジングコーナーは、図書館出入口とサービスデスクに近く、エントランスホールの声やサービスデスク越しの利用者と職員とのやり取りなど、いつも声が聞こえ、ほどよく少しザワついている。

人々の中に紛れ込み、人がゆっくりと通過するなど物が動いている様子をぼんやりと眺めていることで、逆に匿名性が確保され、落ち着くことがある。都市の中でいつも人が大勢いる待合せ場所やカフェでは、逆に人がいないと目立ってしまい、緊張することもある。

今まで図書館は静かな空間として計画されることが多かった。すべての利用者がにぎわいを求めているわけではないが、これからは、ほどよくにぎわいのある空間の創出が、都市的な落着きを生み出し、そうした空間を利用者はうまく使い分けていくと考えられる。

5. 図書館における「音」とは何か

図書館の計画において、気をつけないといけない「音」に関して、ここでは音源と種類について整理する(9)。

館内全体に響く音として、①意図的に流す音、②機械騒音、③外部騒音が挙げられる。図書館によっては、BGMや川のせせらぎなど自然環境の音を開架室の一部分で流しているところもあるが、こうした音源に不快とのクレームがあると、運用を止めてしまう場合もある。機械騒音や外部騒音は、ほとんどが不快な音であるが、特に対面朗読室やおはなし室などでは、空調吹き出し音には注意が必要で、天井内の機械本体を極力離す、ダクトの消音性能を上げるなどの工夫が要る。また、外に漏れて聞こえるなどの「空気伝播音」は、離れるほど距離減衰が期待できるが、機械振動が構造体を伝わってくる「固体伝播音」は減衰率が低いため、音源と固体の接触を防振ゴムや防振架台などで遮断する対策が求められる。

人が発する音には、①声、②足音、③動作音、④活動音があげられる。静かな空間ほど、話し声だけでなく、本をめくる音なども不快に感じる場合がある。逆にこうした静けさが苦手で、先述したように適度に音がある方が落ち着いて集中できる人もいる。図書館は、「静かな場所」という考え方もあるが、全体的にもう少し音に対して許容し、静かに過ごせる場所をきちんと計画するべきではないかと考えている。

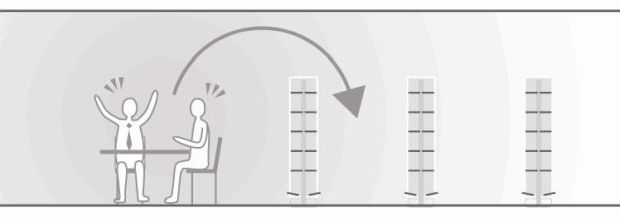

また、成人男性の声など「低音域」の音は、「音の回析」が大きいため姿が見えなくても回り込んで聞こえてしまうが、図書館では音量が小さい場合が多い(図2)。

(提供:柳瀬寛夫氏)

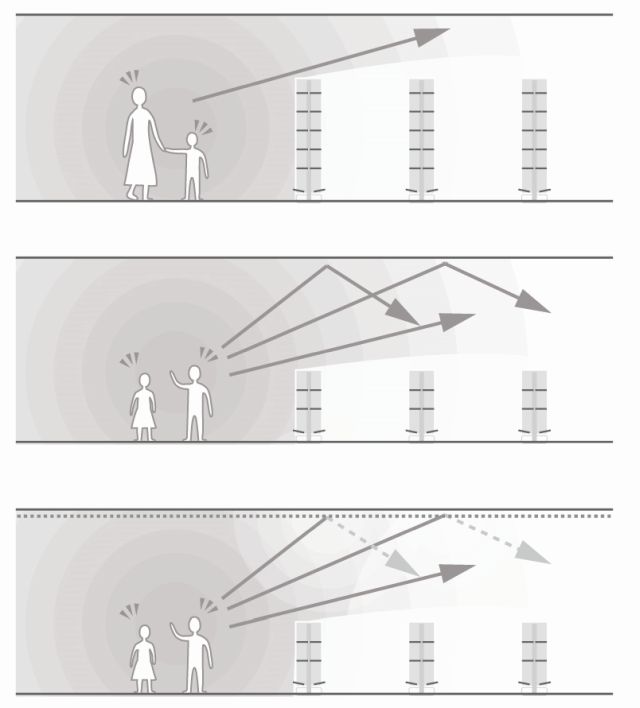

一方で、子どもや女性の高い声など「高音域」の音は、「音の回析」が小さいため書架などの障害物で減衰が期待できる。しかし、児童開架エリアは書架が低いため、「高音域」の音は広がりやすいので、直接当たる「天井・壁」の吸音性能などが重要となる(図3)。多様な図書館の利用者が気持ちよく過ごせるよう、音の高低による特性の違いを理解し、空間・内装のデザインをバランスよく計画したい。

(提供:柳瀬寛夫氏)

6. 施設全体で考える「音」を包含するゾーニング

公共図書館は小さな子どもからお年寄りまで、様々な利用者層が利用しているため、にぎわいのある空間を目指して計画したからといって、大きな声ではしゃいだり、飛んだり跳ねたりする場所でもなく、静かに過ごしたい利用者も大勢いる。先述した珠洲市民図書館は、子育て支援施設との複合施設であったが、機械室を除いて利用者が利用する部分がワンフロアだったため、館内全体で「音のゾーニング」を考えている。

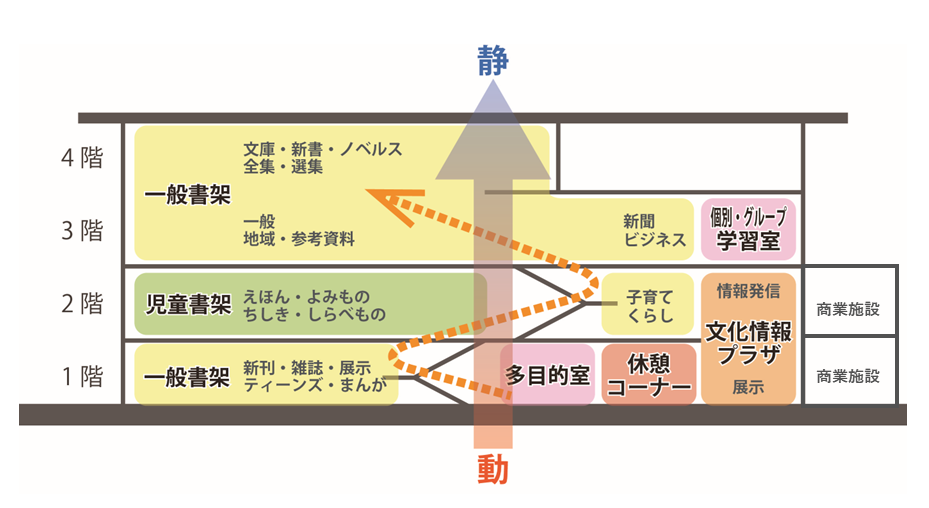

一方、駅前に立地する亀山市立図書館では、1階から4階まで図書館が積層するため、下階から上階に向けて動から静の空間へと「音のゾーニング」を断面方向で計画し、階段の位置をずらすことで、下階の音が直接上階へ伝わらないようになっている(図4)。館内全体は、諸室以外扉や壁で区切られていないが、上階ではほとんど下階の音が聞こえず、静かな空間が確保されている。

(提供:(株)東畑建築事務所)

建物全体を静と動のどちらか一方に寄せて計画するのではなく、「にぎやかな場所」と「静かな場所」を利用者にも分かりやすく、また「緩衝帯」などを挟みながら、平面的にあるいは断面的にバランスよく配置することが重要となる。建築では、意匠上のデザインやコストの面から、床・壁・天井などの仕上げ材が決まる場合が多い。多様な利用者が、様々な活動を行うことができ、愛着をもって末長く使い続けてもらえるよう、図書館での「音」を包含する空間づくりやゾーニングについて、施設を全体的にまたは部分的に検討し、実践していきたい。

追悼

令和6年能登半島地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。また、犠牲になられた方々に、謹んで哀悼の意を表します。

(1)“参考資料:図書館施設調査の報告(2018~2021年度)”. 第43回図書館建築研修会 (2022年度): よい図書館をつくる: 多機能融合型の図書館を考える. 日本図書館協会, 2023, p. 97-100.

(2)松本亘平, 奥山堅太, 仲條飛鳥, 中井孝幸, 桃原勇二. 利用者属性からみた公共施設の利用意識に関する研究-日進市を事例として. 日本建築学会東海支部研究報告集. 2021, vol. 59, p. 329-332.

(3)山田珠莉, 青山みずほ, 中井孝幸, 佐野泰之. 公共図書館における音環境と居場所形成-公共図書館の館内利用からみた居場所形成に関する研究その2. 日本建築学会東海支部研究報告集. 2022, vol. 60, p. 253-256.

(4)小中佑斗, 有賀健造, 小野みなみ, 木尾卓矢, 中井孝幸. 公共図書館における周辺環境と利用者の居場所について-疎住地の図書館における利用者の居場所と図書館像に関する研究その1. 日本建築学会東海支部研究報告集. 2017, vol. 55, p. 441-444.

(5)楠川充敏, 中井孝幸, 大山真司. 大学図書館における利用行動と座席周辺環境からみた学習空間の階層構造-ラーニングコモンズのある大学図書館での「場」の階層性に関する研究その1. 日本建築学会計画系論文集. 2017, vol. 82, no. 732, p. 341-351.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/aija/82/732/82_341/_pdf, (参照 2024-04-10).

(6)第42回図書館建築研修会(2021年度): 図書館のリニューアル. 日本図書館協会, 2022, 72p.

(7)“公共施設等総合管理計画”. 総務省.

https://www.soumu.go.jp/iken/koushinhiyou.html, (参照 2024-04-10).

(8)中井孝幸, 谷口桃子. 座席選択による居場所形成からみた「場」としての図書館に関する研究. 地域施設計画研究. 2015, vol. 33, p. 75-82.

(9)中井孝幸, 川島宏, 柳瀬寛夫. 図書館施設論. 日本図書館協会, 2020, p. 122-124., (JLA図書館情報学テキストシリーズ, Ⅲ12).

(10)前掲.

(11)前掲.

[受理:2024-05-10]

中井孝幸. 図書館における「音」をどう包含するか. カレントアウェアネス. 2024, (360), CA2060, p. 2-4.

https://current.ndl.go.jp/ca2060

DOI:

https://doi.org/10.11501/13706985

Nakai Takayuki

Study on the Inclusion of “Sound” in the Library