カレントアウェアネス

No.365 2025年09月20日

CA2088

Notable Japanese Collections in North America:米国司書による日本コレクション可視化プロジェクト

オハイオ州立大学:アン・マリー L. デイヴィス

スタンフォード大学:松浦(まつうら)キャサリン*

イェール大学:杉山由香利(すぎやまゆかり)

1. はじめに

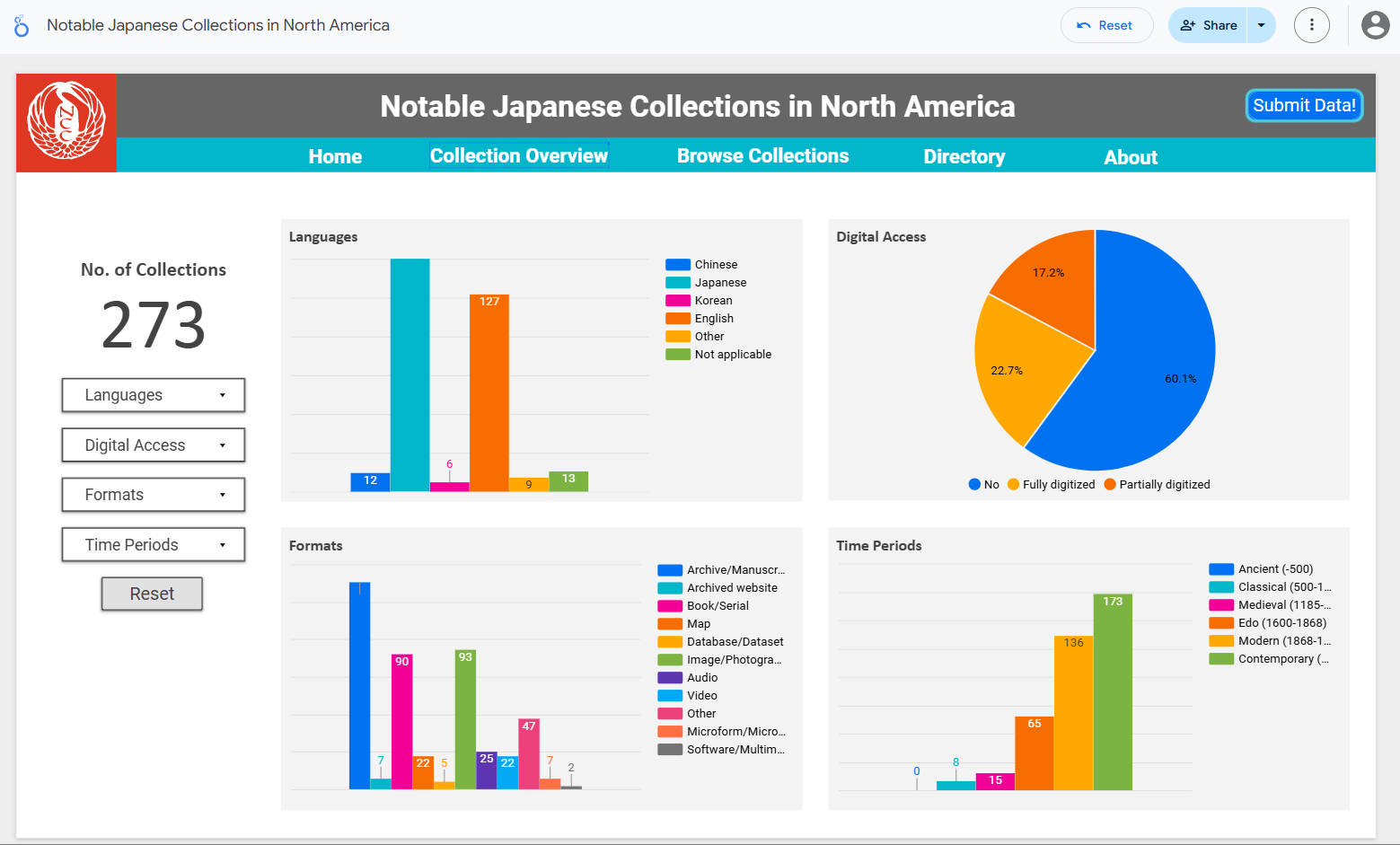

「Notable Japanese Collections in North America」(NJC)ダッシュボード(1)は、北米大陸全域にわたる注目すべき日本関連コレクションを可視化し、データベース化したデジタルツールである(図1)。本プロジェクトは、北米における日本研究支援を目的とした情報専門職および研究者で構成される北米日本研究資料調整協議会(North American Coordinating Council on Japanese Library Resources:NCC)の取り組みの一環として展開されている。NJCは、本稿の筆者らがNCCのデジタル資料委員会(Digital Resources Committee)の一員として協力し始めたことを契機に立ち上げられたもので、2022年2月に提供を開始した。4年目を迎える現在、270件以上のコレクションを紹介している。

2. プロジェクトの動機

多くの図書館が貴重な日本関連コレクションを所蔵し、そのアクセスを提供するために尽力しているが、北米においては、ローカルのリポジトリや統一されていないリサーチガイドの中に埋もれている場合も多々あり、発見が困難な状況にある。この課題は特に日本研究分野において顕著であり、多くの研究者は東アジア専門図書館ネットワークの外に存在する他機関の存在を十分に認識していない(2)。実際には、専門の日本研究司書や専任担当者が存在する機関は少ないものの、重要な日本資料は大小さまざまな機関に分散している。NJCはこのギャップを埋めるべく開発され、北米全域における日本関連コレクションのディスカバリーとアクセスの向上を目的としている。

3. プロジェクトの経緯

NJCチームはデジタル・スカラーシップへの共通の関心を持ちながらも、全てボランティアで構成され、資金ゼロという制約の中で運営されていた。ジャパンサーチ(3)やCultural Japan(4)などの先進的モデルは参照したものの、規模やスコープの違いからこうしたモデルの採用は見送られ、より持続可能で低コストなプラットフォームの活用へとシフトした。その結果、GoogleのオープンアクセスツールLooker Studio(5)を用いたダッシュボード構築が選択された(図2)。

国文学研究資料館(NIJL)が維持する在外日本古典籍所蔵機関ディレクトリ(6)とは異なり、NJCは地理的範囲を北米に限定する一方で、収録対象の時代は幅広く、明治・大正・昭和、さらに20世紀および21世紀の資料にまで広がっている。“Notable Collection”(注目すべきコレクション)とは、特定の名称の有無を問わず、希少または特徴的な図書・逐次刊行物・音楽・美術・データセット・デジタル展示を含むアーカイブや特別コレクション全般を指す。また、「日本研究」も、日本で作成されたもの、日本についての資料、日本語で記されたものなど、対象を広く設定している。

この定義に基づき、チームはGoogleフォームによるコレクションデータの収集、Googleスプレッドシートによる管理、Google Looker Studioによる可視化というシンプルなワークフローを構築した。多少の制限はあるものの、このインフラは機関をまたいだコラボレーションにおいて極めて有効であることが証明された(7)。NCC、北米東亜図書館協会(Council on East Asian Libraries:CEAL)、その他の専門団体の支援により、NJCには主要大学における日本関連コレクションの多くが登録されており、登録件数は継続的に増加している。

4. 意義と成果

NJCは、日本資料に関するディスカバリーツールの不足を補うことに成功しただけでなく、当初の期待を上回る成果をあげている。現時点で、米国およびカナダにおける日本特別コレクションの最も包括的なディレクトリとなっており、進化を続ける本ダッシュボードは、研究者および情報専門職にとって不可欠な参照資料となっている。さらに、本プロジェクトそのものも、異なる分野でコレクション全体を把握することを目的とする同様のプロジェクトのモデルとなっている(8)。散在するアーカイブ資料やWorldCatに含まれていない資料など、収集したコレクションの発見を容易にし、低コストかつ低メンテナンスでサービスを提供することができるからである。2023年にハーバード大学で開催された国際会議「Tools of the Trade」(E2611参照)では「優良プロジェクト」(Exemplary Project)として紹介され、北米およびアジアの多数の図書館リサーチガイドや博物館ポータルでも言及されている(9)。

さらに、本プロジェクトは北米における日本コレクションの分布に関する実態を明らかにした。すなわち、日本文化資料の所蔵状況を大陸規模で可視化した初めての事例となり、これらの貴重資料が必ずしも研究資源の豊富な一流大学だけに存在しているわけではないことを証明した。リベラルアーツ系の小規模大学、公立大学、神学・美術・法学系の専門学校においても、優れたコレクションが数多く存在しているが、これまで十分に知られず、活用されてこなかったのである。

例えば、オレゴン大学の手鑑コレクション(10)には、短冊、色紙、書簡、宗教文書など、奈良時代に遡る書の断片が含まれている。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校には、17世紀の絵巻物『蓬莱の巻物』(11)が所蔵されており、オハイオ州立大学図書館には日本国外最大級の漫画コレクションが収蔵されている(12)。また、カリフォルニア州立大学(CSU)ドミンゲス・ヒルズ校を拠点とする「CSU Japanese American Digitization Project」(13)は、23のCSUキャンパスと関連機関の資料を集約した、日系アメリカ人に関する最も包括的なアーカイブの一つである(14)。

NJCはコレクションの学際的価値にも光を当てている。従来の日本研究支援にとどまらず、アメリカ研究、民族学、国際関係、ビジネス研究など、幅広い分野の研究者にとっても重要な一次資料を提供している。今後は、宣教師活動、国際貿易、観光、スポーツ(特に野球)など、これまであまり注目されてこなかったテーマに関する資料を発掘することを目指している。また、メキシコの研究機関との連携により、北米全域を網羅することも計画している。

5. おわりに

NJCダッシュボードは、図書館員主導によるスカラーシップ、イノベーション、そしてコラボレーションという点で希少でユニークなモデルである。3人の大学図書館司書が、無償かつ自発的に立ち上げたこのプロジェクトは、最小限の資金ながらも大きな影響を生み出している。北米に所在する日本研究資料へのアクセスやディスカバリーを向上させると同時に、図書館員が知識創造において積極的な役割を果たすことを明示している。今後もNJCチームは、世界中の研究者、教育者、学生にとって重要な参照資料としてのNJCの拡大と改善に取り組んでいく。日本の図書館界および学術研究コミュニティにおいても、この進化し続けるツールの活用と紹介を期待している。

(1)Notable Japanese Collections in North America.

https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/dfb70b3e-865d-4ca9-b2fa-75db65ab43e8/page/rGNTC, (accessed 2025-06-24).

(2)Davis, Ann Marie; Matsuura, K.; Sugiyama, Y. The Notable Japanese Collections Dashboard Project: Unexpected Treasures and Opportunities for Collaboration. East Asian Publishing and Society. 2024, vol. 14, no. 2, p. 237-254.

https://doi.org/10.1163/22106286-12341395, (accessed 2025-06-24).

(3)Japan Search.

https://jpsearch.go.jp/, (参照 2025-06-24).

(4)Cultural Japan.

https://cultural.jp/, (参照 2025-06-24).

(5)Looker Studio.

https://cloud.google.com/looker-studio, (accessed 2025-06-24).

(6)在外日本古典籍所蔵機関ディレクトリ.

https://base1.nijl.ac.jp/~overseas/index.html, (参照 2025-06-24).

(7)Davis, Ann Marie; Matsuura, K.; Sugiyama, Y. “Visualizing an Online Database for Notable Japanese Collections in North America”. The Digital Orientalist. 2022-06-17.

https://digitalorientalist.com/2022/06/17/visualizing-an-online-database-for-notable-japanese-collections-in-north-america/, (accessed 2025-06-24).

(8)Li, Hongmei; Davis, A.; Jani, P.; Tecco, J.; Wegner, A. “Asians and Asian American History Project in Ohio: Making the Invisible Visible” (Panel discussion). Columbus, OH, 2025-03-13/16, Association for Asian Studies Annual Conference.

(9)Davis, Ann Marie; Matsuura, K.; Sugiyama, Y. “Mapping an Online Database of Notable Japanese Collections in North America”. Tools of the Trade, The Way Forward. Cambridge, USA, 2023-03-14/16. Harvard University.

(10)“Tekagami and Kyōgire”. The University of Oregon.

https://glam.uoregon.edu/s/tekagami-kyogire/page/welcome, (accessed 2025-06-24).

(11)“Hōrai no makimono”. The University of Illinois Digital Collection.

https://digital.library.illinois.edu/items/98568310-ef93-0137-6fec-02d0d7bfd6e4-6, (accessed 2025-06-24).

(12)“Manga”. The Ohio State University Libraries.

https://library.osu.edu/site/manga/, (accessed 2025-06-24).

(13)California State University Japanese American Digitization

Project.

https://csujad.com/, (accessed 2025-06-24).

(14)Weese, Megan Danielle. Digitizing Minority-Based Collections: A Case Study on the Japanese American Digitization Project. California State University, Sacramento, 2018, Masters Thesis.

https://hdl.handle.net/10211.3/202810, (accessed 2025-06-24).

[受理:2025-08-12]

アン・マリー L. デイヴィス, 松浦キャサリン, 杉山由香利. Notable Japanese Collections in North America:米国司書による日本コレクション可視化プロジェクト. カレントアウェアネス. 2025, (365), CA2088, p. 5-7.

https://current.ndl.go.jp/ca2088

DOI:

https://doi.org/10.11501/14491363

Ann Marie L. Davis, Katherine Matsuura, Yukari Sugiyama

Revealing the Hidden Archive: A Librarian-Led Model for Japanese Collection Discovery in North America